重口味风格美食杂志《Lucky Peach福桃》的不幸与万幸 界面新闻 美食内容的生产越来越热门了,各种相关媒体接踵不断地出现,但它们同质化的问题挺严重,有时候看一本就已经“饱”了。 “福桃”这个名字,令人想起了中

美食内容的生产越来越热门了,各种相关媒体接踵不断地出现,但它们同质化的问题挺严重,有时候看一本就已经“饱”了。

“福桃”这个名字,令人想起了中国神话里天庭饱满的老神仙。但实际上,这本杂志的英文原名叫Lucky Peach,是从一个日文单词“Momofuku”(即“幸运桃子”)翻译而来。经过三次语言转换,带着浓浓中国味道的《Lucky Peach福桃》在国内开花结果。

可惜英文版的Lucky Peach没那么长寿,就在中文版正式出刊的前后脚,6岁的它在美国老家去见上帝了。

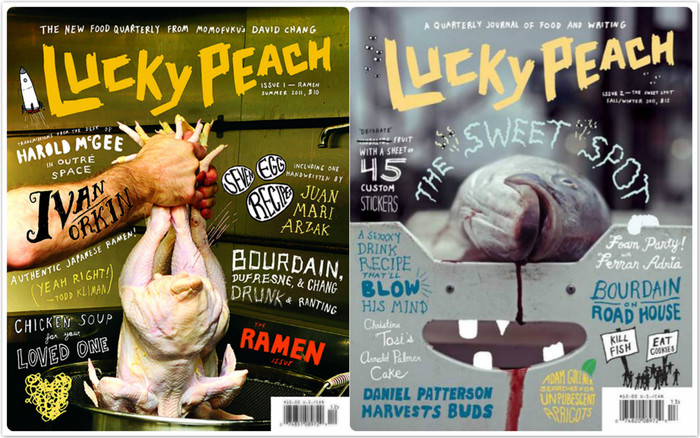

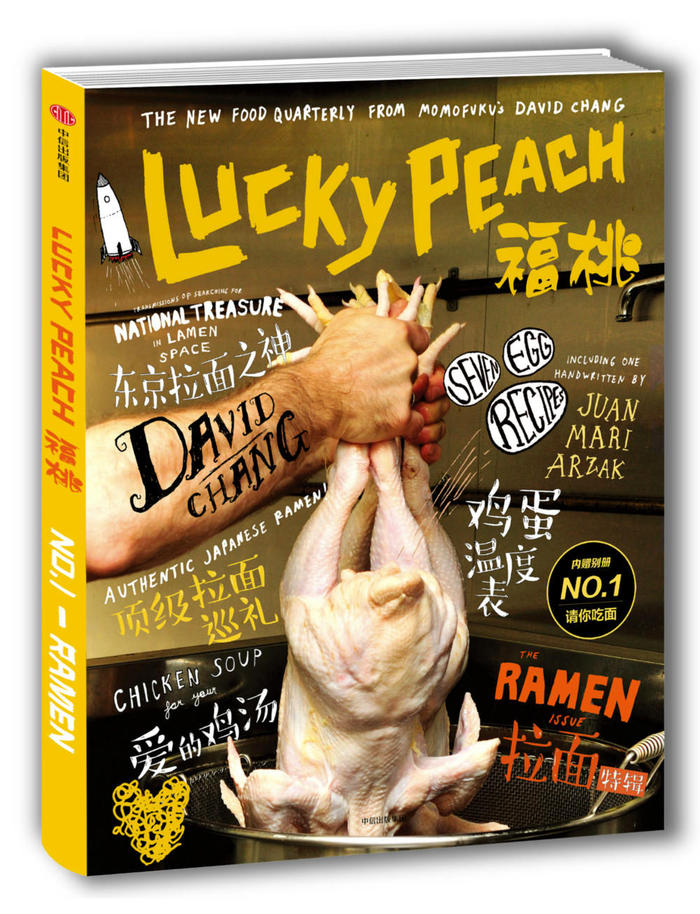

2011年,当这颗“桃子”首次于美国露面时,真的是个极新鲜的玩意儿:一来,这是首本米其林厨师担任编辑的美食杂志;二来它主打重口味的野生感——彼时,大多数美食书刊都追求精致的摆盘,封面永远以甜点、牛排和海鲜为主,但在《Lucky Peach福桃》中文版创刊号上的封面上则是一只被一双爷们气扑面的手倒提着的生鸡,而读者的目光聚焦点还被锁定在它的屁股上。

赤裸裸的鸡屁股与男人的汗毛充满了荷尔蒙的挑逗感,此外繁复的内容形式也是其特点之一:它有许多漫画、一些考究的人物照和食物照,但也有不少完全未经过后期处理的映像。

这就是Lucky Peach一贯的卖点。其他美食杂志卖鸡汤,它偏要卖整鸡。

但当时,冷淡克制的风格也已经在美食界兴起,所以Lucky Peach的出道也惴惴不安。一开始,它只印刷了8000册,没想到“不雅照”却成了Lucky Peach剑走偏锋的特有风格。

Lucky Peach美国母版封面

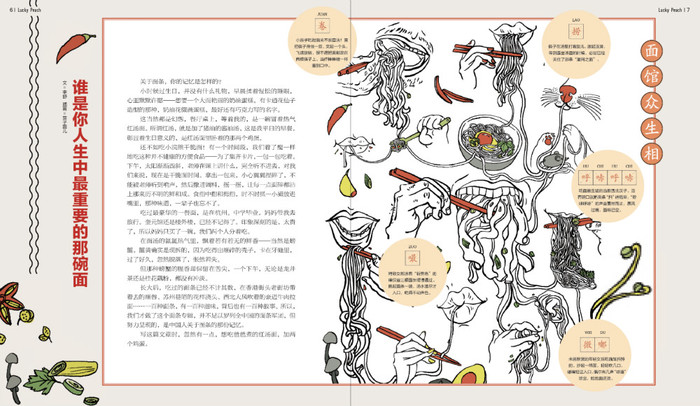

Lucky Peach美国母版封面 内页的食神插画也有浓烈的摇滚感此外,你也几乎很难在别的美食杂志中,看到这么多与食谱无关的文字。

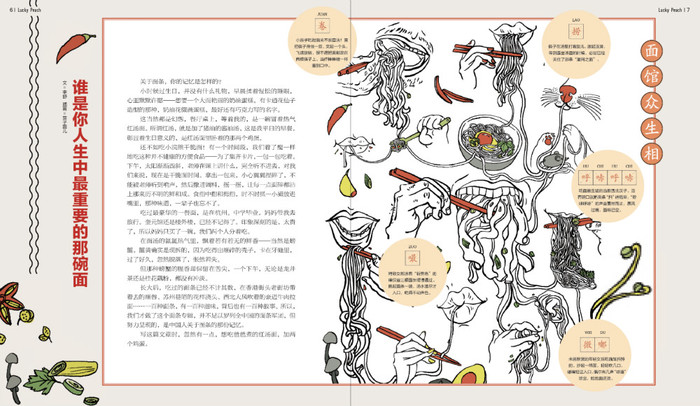

内页的食神插画也有浓烈的摇滚感此外,你也几乎很难在别的美食杂志中,看到这么多与食谱无关的文字。

在主题为“拉面”的中文版创刊号中,180页的主刊内容就包含了近20个长篇故事,涉及一个餐厅的经营、厨师的秘密、人与人的简单对谈、一些文化解读,还有对美国食品监察制度和立法的评判。

Kevin Pang曾是Lucky Peach的撰稿人,曾凭借一篇讲述密歇根州监狱餐食的文章《固定菜单》(Fixed Menu)获得了詹姆斯彼尔德基金会2015年写作奖的提名,那是Pang最引以为傲的作品,“在福桃以前,美食报道大多同质化严重、无聊且老生常谈,但福桃令许多东西可讲。”事实上,原版Lucky Peach得过不少记者奖,“粗心的观察者可能认为福桃写的是散文或脏话,但其实它有非常犀利的新闻敏感性。”Pang说。

它一再被加印。如今,这本杂志的英文版已经出版了22期,拥有3万订阅者,网站的独立月浏览量也达到了75万,被称为“最有摇滚精神的美食书”。

Lucky Peach的创始人团队由韩裔美国主厨David Chang以及两个美国美食记者Peter Meehan和Chris Ying组成。因为他们都是一本叫做McSweeney’s的独立文学杂志的粉丝,所以延续了一些该刊的设计理念: 炙热、诙谐、真诚。

这大概和David并不是一个学院派厨师有关,神学背景出身的他,进入餐饮界是受到泡面的感召。在东京学习了拉面制作后,David回到纽约,于2004年开了一家名叫“Momofuku Noodle Bar”(幸运桃子拉面吧)的拉面店,恰好又因此结识了时任《纽约时报》新餐厅报道的美食记者Peter Meehan。

后来,俩人又认识了在McSweeney’s杂志工作了6年的Chris Ying。三个人都爱吃,于是决定合力开辟一本新美食杂志。

David、Peter和Chris分别持有Lucky Peach的股权,其中David的拉面餐厅的幕后公司Momofuku是最大股东,而杂志通过McSeeney’s的渠道出版。在Lucky Peach诞生后的6年中,得过许多厨师大奖的David负责从创意角度拟定主题和开发食谱,他为人有趣又健谈,是众多媒体和大众的宠儿,渐渐被视作这本杂志绝对的灵魂人物。

上图为David Chang,下图为Peter Meehan

上图为David Chang,下图为Peter Meehan

三权分立崩盘,Lucky Peach英文母版不Lucky

不过如今看来,这种不大平衡的“三权分立”成为了如今分裂的根源。

2017年3月,Lucky Peach宣布停刊,其工作人员目前已经搬离了位于曼哈顿唐人街的办公室。官网公布的告别信和那只光着屁股的生鸡一样不正经:“妈妈和我一直想和你们谈谈……成人礼总是伴随一些东东的死亡,比如毛毛虫……有时也可能是一些美食杂志。”

一切分手都是有迹可循的,Lucky Peach倒在了内部分崩离析的路上。早在2013年末以后,杂志就不再通过McSweeney’s出版,它转向了一个旧金山的小公司。

“他们(Momofuku)是餐饮公司,我们是媒体,彼此的步调不会总是统一的。”3月17日,Peter向《纽约时报》证实了Lucky Peach死于商业运作的折磨:“公司到了一个增长的关键时刻,合伙人间出现了关于创意的分歧,金融战略也不同。”连从2009年便一起合作的Peter和David都开始“反目”:“我想我们最近六个月对着干了。”

对此,《华盛顿邮报》则用了一种突发事件的语气描述这本杂志的不幸命运——“没人能预见到桃子的死亡。”毕竟,它不是另一个因纸媒衰退而去的故事,毁于内耗实在可惜。据《纽约时报》称,David近日一直拒绝和任何人谈论停刊的事,“我们依然在寻求金融伙伴帮助我们前进,也试图寻找一个替代方案,可没人知道这个方案是什么。” 这样的观望态度令许多本来对Lucky Peach之死陷入错愕状态的美国读者,忽然又燃起了希望。

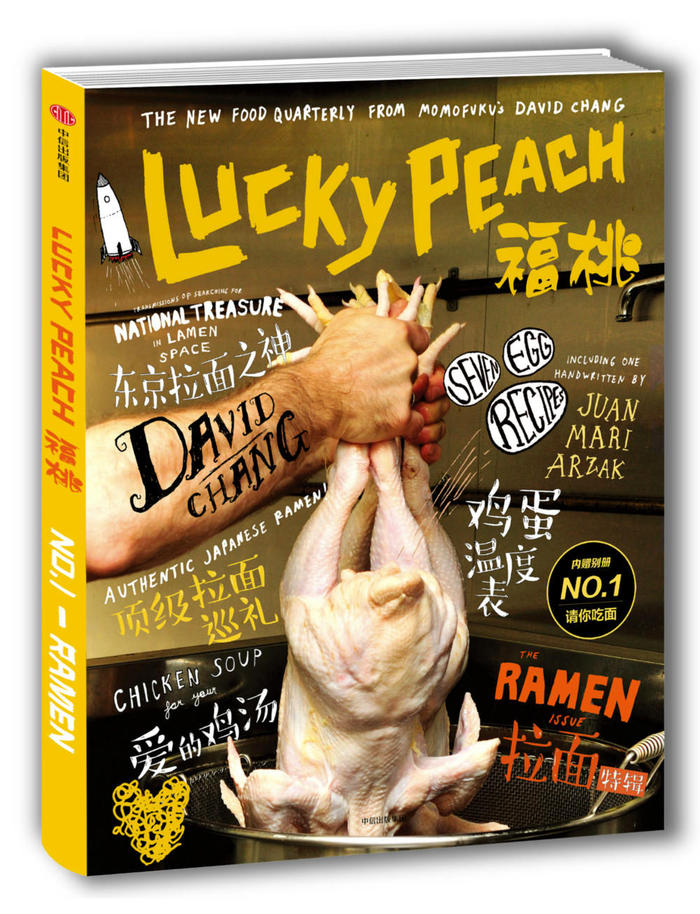

中文版《Lucky Peach福桃》

中文版《Lucky Peach福桃》

母版的不幸,成了中文版的万幸,但“福桃”还得自求多福

可是说到错愕,此刻有谁能那些翘首以盼的中国Lucky Peach粉丝更错愕呢?他们手里刚刚拿到的中文版第一期,还带着印厂的热气呢!

Lucky Peach福桃中文版主编李舒对界面新闻说,“据我所知,Lucky Peach只是不和现在的出版商合作了,他们还在探讨未来再出版的一切可能性。”但因为时间节点的特殊性,新鲜出炉的中文版还是有点续命的味道,在和北京福桃文化合作以前,这本对海外市场有些过分谨慎的杂志只在台湾推出过繁体中文版,并且,它的封面几乎就是英文母版的翻版,只在Lucky Peach的刊名后跟着小小的”饮食生活志”五个汉字。

但到了内地,无论是封面还是内容,《Lucky Peach福桃》如今都更为汉化了。2017年开始,本来为季刊的它在中国转为由中信出版集团以丛书形式出版,一年四本,零售价为58元。

与许多外来的独立杂志一样,《Lucky Peach福桃》目前采用的是主刊配别册的形式,在主刊保持100%翻译原刊外,别册则用来提供一些当地文化相关的原创内容。这种做法,是为保证原生品牌形象的一致性所作出的妥协和致敬,当然,也不失为一种前人种树、后人乘凉的路子。

不过,随着Lucky Peach英文版的停滞,中文版的“福桃”不得不想想如何自力更生了——这意味着它终于可以放手创作,但同时也带来了更大的经营压力。

对于李舒来说,争取福桃来中国本就不容易,为此她花费了两年多用来谈判。“他们(创始团队)起初担心这本杂志和中国市场是否合拍。”李舒回忆,“我现在想想,若是早些年进来,说不定会死得很快,那时候的中国市场几乎容不下冷淡以外的风格——人们讨厌生的鸡。”

说来也怪,美食理论上是最不适合走冷淡风的类别。食色性也,都是赤裸裸的原始欲望。不过,这两者偏偏是文明史上最被压抑的部分,基督教将贪吃视作原罪,性则在长久的社会发展中都被排斥在日常话语体系以外,是上不了台面的苟且之事。

约莫两三年前,类似西方中产阶级生活方式需求开始在中国高涨,人们更是一度风靡于隐晦而克制的当代知识分子式表达。那些在知乎、豆瓣中盛行的美食杂志,如日本美食杂志Saji和Permanent、英国食物文化杂志The Gourmand等,都整齐划一地指向精致、简约和冷淡的排版风格,就连被称作肉食圣经的Meatpaper使用的亦是艺术化的图片处理手法,目的就是让各式腥荤肉类变得“肥而不腻”。

这种为食物附加神圣调性的做法,把“吃”与土地、农业以及市井气划分开来,似乎将其变成了脑力劳动者的特权。

但冷淡风格之所以能够席卷全球,除了社会文化因素,还在于它具有较低的复制难度。这一点在生活方式杂志Kinfolk流行起来时就被证实了,外人很快摸清了门道:俯拍、留白……对了,你还需要一张大理石桌子。食物配色的选择要注意别太艳丽,反正最后也会被滤镜冲成清心寡欲的调子。凭着这套美学标准,Kinfolk在全球范围内快速聚拢着粉丝,逐渐形成了超过杂志范围的品牌影响力。

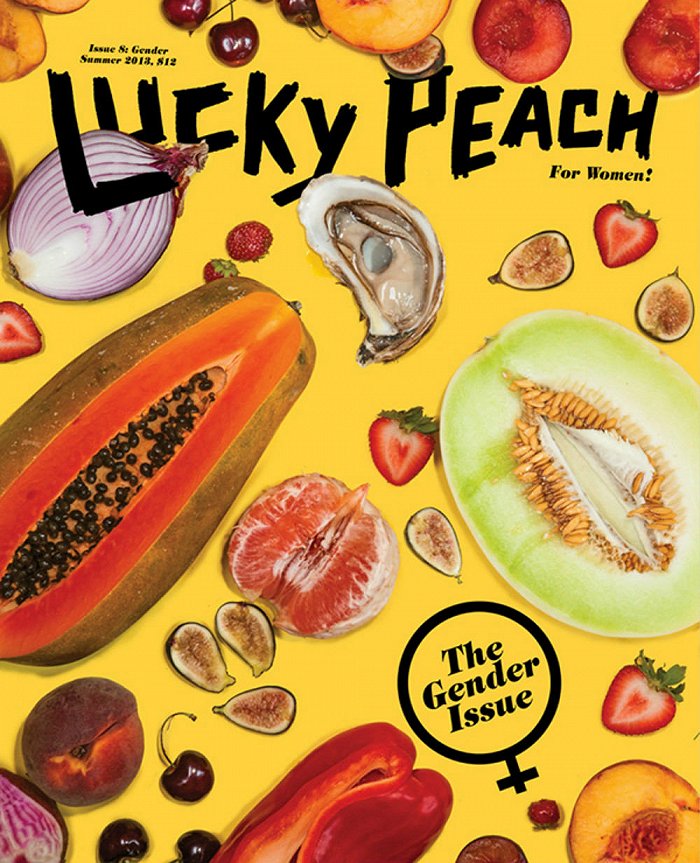

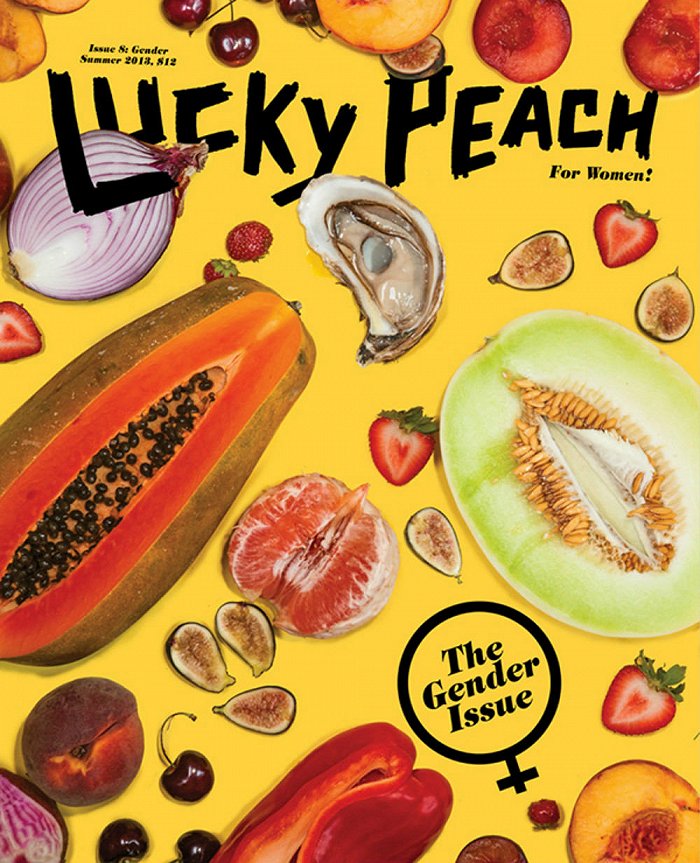

Lucky Peach美国版封面含蓄地用食物表达“性”相比之下,Lucky Peach显得太“野”了。无疑,它在图片和文字上的可复制性都更低。前者是因为没什么套路可寻,后者则是碍于不同的社会语境。

Lucky Peach美国版封面含蓄地用食物表达“性”相比之下,Lucky Peach显得太“野”了。无疑,它在图片和文字上的可复制性都更低。前者是因为没什么套路可寻,后者则是碍于不同的社会语境。

风格各异的作品汇集在Lucky Peach的网站和书页里,为如今正忙着“传承福桃精神“的李舒增加了难度。她想要延续Lucky Peach的核心精神,让食物不再那么高高在上,“别那么端着。谁规定的做饭的人都很漂亮、摆盘也特别美,外国的美食博主没那么好看,吃饭就应该放松下来。”

但正如诚实比虚伪更需要勇气,有时候放松比装更难拿捏。这些天,《Lucky Peach福桃》曾在微博上尝试推送一些没有后期修饰的现场食物图,但很快收到了吐槽——在大多数同类型书刊都主打精心配图的情况下,这些尝试可能被视作为“不用心”。

初读《Lucky Peach福桃》中文版,估计读者很容易便能辨认出主刊和别册并不出自同一拨创作团队。对比主刊的全翻译内容,李舒的本土原创别册选择了一种更收敛的方式,通过罗列肠旺面、炸酱面、刀削面、怪味面、阳春面等中国面食讲述了食物与回忆的故事,原版中关于制度与政治的调侃被人文主义替代,而David行文的痞气也变成了书生气,“许多东西还在琢磨中,考虑到内地读者阅读的内容,别册走的还是折衷路线。”

但毫无疑问,《Lucky Peach福桃》的本地化趋势是一定的,这与食物的特性有关,”食物的味道和人的记忆相关,看的就是第一口儿。”这也决定了在出版物中,美食类型也是竞争最激烈的领域之一。和服饰、家居品相比,它与顾客的情感联系难以只靠视觉抵达味蕾。

中国人看美食,不仅仅是为了吃。看食,也看“时”和“世”。写着处世之道的格言文集《菜根谭》却用了食物作题,喻为“咬得菜根百事可做”,正是一切饮食都不失为人生的本来面目。可惜大多数美食杂志的原生内容只是不断偏向于传授技巧,比如食谱;或是建立权威,比如餐厅评选。

这样来看,美食的原生内容还是大有可为,李舒的切入口是“深度”。举几个例子,比如簋街背后的夜宵江湖,或是80后、00后对做饭这件事的认知差异。这些角度令未来的《Lucky Peach福桃》听上去更像是文字版的《舌尖上的中国》,为了覆盖到更多人群,福桃也推出了微博以及微信号“Lucky Peach福桃九分饱”,相比杂志,社交媒体会更年轻和有趣,也无疑是传统媒体在中国必须转向的媒介形式。

目前,福桃还只想要靠“纯内容盈利”,编辑部里的5位全职编辑和一些自由撰稿人,将负责主要内容的生产。这种盈利模式,归根究底是引导观众或读者为内容付费,或者依靠流量吸引广告主和赞助商。在英文版Lucky Peach中,它采用的就是原生广告的形式,看着很不着调的漫画模糊了广告、软文的生硬。在中文版中,广告依然会是一条主要的盈利渠道。

但这样的方式无疑存在天花板,“我发现它们(英文版)后期,广告越来越多了。”李舒说。在独立杂志中,过多的广告位和广告数量都会干扰阅读,这也是Kinfolk、美国素质主义杂志Chickpea等都以零广告作为卖点的原因,但很可惜,迫于生存,它们中的一部分最后都未能坚持。

李舒为别册撰写的文章,将食物的味觉和记忆相连摆在《Lucky Peach福桃》中文版面前的,是必须要开辟新的路径活下来。和福桃合作过线下活动的美食市集——伍德吃托克的创始人张琦认为,福桃的发展大致有两条路可走:“一是成为生活方式品牌,衍生出产品,Kinfolk在日本已有先例(2013年,它和日本家居品牌Actus共同推出男女装线和家居用品);二是开个非常态的餐厅也挺好的。”不过归根结底,它都极有可能是向平台化的方向去了。

李舒为别册撰写的文章,将食物的味觉和记忆相连摆在《Lucky Peach福桃》中文版面前的,是必须要开辟新的路径活下来。和福桃合作过线下活动的美食市集——伍德吃托克的创始人张琦认为,福桃的发展大致有两条路可走:“一是成为生活方式品牌,衍生出产品,Kinfolk在日本已有先例(2013年,它和日本家居品牌Actus共同推出男女装线和家居用品);二是开个非常态的餐厅也挺好的。”不过归根结底,它都极有可能是向平台化的方向去了。

好在,美食创业近来还是中国市场的宠儿。早在一年前,微博上热门的美食制作视频节目《日食记》就拿到了旦恩创投和九合创投1000万元的融资,而最近,美食渠道也从书籍、互联网延伸到了线下,在三里屯太古里,最近有一家名叫“ABC Cooking Studio”的烹饪体验教室开在了Page One书店的旁边,接下来还会去往成都银泰in99。

“未来福桃的产品会很多,只有杂志和曾经的Lucky Peach有关。”李舒说,“我们现在强调它是福桃,而不是Lucky Peach了。”

不过,等到福桃开出餐厅的那一天,它也许又回到了创始最初的样子。当年,兴致勃勃的David Chang在纽约东区的店中忙碌,试图在福桃实验室中研发出更多新菜色,比如由他改良的新版刈包(五花肉包)。初次来店的美食记者Peter Meehan备受打动,于是决定见一见主厨——也就是那一刻,“幸运桃子”诞生了。

现在,就看“福桃”在中国到底有福没福了。

不过如今看来,这种不大平衡的“三权分立”成为了如今分裂的根源。

2017年3月,Lucky Peach宣布停刊,其工作人员目前已经搬离了位于曼哈顿唐人街的办公室。官网公布的告别信和那只光着屁股的生鸡一样不正经:“妈妈和我一直想和你们谈谈……成人礼总是伴随一些东东的死亡,比如毛毛虫……有时也可能是一些美食杂志。”

一切分手都是有迹可循的,Lucky Peach倒在了内部分崩离析的路上。早在2013年末以后,杂志就不再通过McSweeney’s出版,它转向了一个旧金山的小公司。

“他们(Momofuku)是餐饮公司,我们是媒体,彼此的步调不会总是统一的。”3月17日,Peter向《纽约时报》证实了Lucky Peach死于商业运作的折磨:“公司到了一个增长的关键时刻,合伙人间出现了关于创意的分歧,金融战略也不同。”连从2009年便一起合作的Peter和David都开始“反目”:“我想我们最近六个月对着干了。”

对此,《华盛顿邮报》则用了一种突发事件的语气描述这本杂志的不幸命运——“没人能预见到桃子的死亡。”毕竟,它不是另一个因纸媒衰退而去的故事,毁于内耗实在可惜。据《纽约时报》称,David近日一直拒绝和任何人谈论停刊的事,“我们依然在寻求金融伙伴帮助我们前进,也试图寻找一个替代方案,可没人知道这个方案是什么。” 这样的观望态度令许多本来对Lucky Peach之死陷入错愕状态的美国读者,忽然又燃起了希望。

中文版《Lucky Peach福桃》

中文版《Lucky Peach福桃》

母版的不幸,成了中文版的万幸,但“福桃”还得自求多福

可是说到错愕,此刻有谁能那些翘首以盼的中国Lucky Peach粉丝更错愕呢?他们手里刚刚拿到的中文版第一期,还带着印厂的热气呢!

Lucky Peach福桃中文版主编李舒对界面新闻说,“据我所知,Lucky Peach只是不和现在的出版商合作了,他们还在探讨未来再出版的一切可能性。”但因为时间节点的特殊性,新鲜出炉的中文版还是有点续命的味道,在和北京福桃文化合作以前,这本对海外市场有些过分谨慎的杂志只在台湾推出过繁体中文版,并且,它的封面几乎就是英文母版的翻版,只在Lucky Peach的刊名后跟着小小的”饮食生活志”五个汉字。

但到了内地,无论是封面还是内容,《Lucky Peach福桃》如今都更为汉化了。2017年开始,本来为季刊的它在中国转为由中信出版集团以丛书形式出版,一年四本,零售价为58元。

与许多外来的独立杂志一样,《Lucky Peach福桃》目前采用的是主刊配别册的形式,在主刊保持100%翻译原刊外,别册则用来提供一些当地文化相关的原创内容。这种做法,是为保证原生品牌形象的一致性所作出的妥协和致敬,当然,也不失为一种前人种树、后人乘凉的路子。

不过,随着Lucky Peach英文版的停滞,中文版的“福桃”不得不想想如何自力更生了——这意味着它终于可以放手创作,但同时也带来了更大的经营压力。

对于李舒来说,争取福桃来中国本就不容易,为此她花费了两年多用来谈判。“他们(创始团队)起初担心这本杂志和中国市场是否合拍。”李舒回忆,“我现在想想,若是早些年进来,说不定会死得很快,那时候的中国市场几乎容不下冷淡以外的风格——人们讨厌生的鸡。”

说来也怪,美食理论上是最不适合走冷淡风的类别。食色性也,都是赤裸裸的原始欲望。不过,这两者偏偏是文明史上最被压抑的部分,基督教将贪吃视作原罪,性则在长久的社会发展中都被排斥在日常话语体系以外,是上不了台面的苟且之事。

约莫两三年前,类似西方中产阶级生活方式需求开始在中国高涨,人们更是一度风靡于隐晦而克制的当代知识分子式表达。那些在知乎、豆瓣中盛行的美食杂志,如日本美食杂志Saji和Permanent、英国食物文化杂志The Gourmand等,都整齐划一地指向精致、简约和冷淡的排版风格,就连被称作肉食圣经的Meatpaper使用的亦是艺术化的图片处理手法,目的就是让各式腥荤肉类变得“肥而不腻”。

这种为食物附加神圣调性的做法,把“吃”与土地、农业以及市井气划分开来,似乎将其变成了脑力劳动者的特权。

但冷淡风格之所以能够席卷全球,除了社会文化因素,还在于它具有较低的复制难度。这一点在生活方式杂志Kinfolk流行起来时就被证实了,外人很快摸清了门道:俯拍、留白……对了,你还需要一张大理石桌子。食物配色的选择要注意别太艳丽,反正最后也会被滤镜冲成清心寡欲的调子。凭着这套美学标准,Kinfolk在全球范围内快速聚拢着粉丝,逐渐形成了超过杂志范围的品牌影响力。

Lucky Peach美国版封面含蓄地用食物表达“性” 相比之下,Lucky Peach显得太“野”了。无疑,它在图片和文字上的可复制性都更低。前者是因为没什么套路可寻,后者则是碍于不同的社会语境。

Lucky Peach美国版封面含蓄地用食物表达“性” 相比之下,Lucky Peach显得太“野”了。无疑,它在图片和文字上的可复制性都更低。前者是因为没什么套路可寻,后者则是碍于不同的社会语境。

风格各异的作品汇集在Lucky Peach的网站和书页里,为如今正忙着“传承福桃精神“的李舒增加了难度。她想要延续Lucky Peach的核心精神,让食物不再那么高高在上,“别那么端着。谁规定的做饭的人都很漂亮、摆盘也特别美,外国的美食博主没那么好看,吃饭就应该放松下来。”

但正如诚实比虚伪更需要勇气,有时候放松比装更难拿捏。这些天,《Lucky Peach福桃》曾在微博上尝试推送一些没有后期修饰的现场食物图,但很快收到了吐槽——在大多数同类型书刊都主打精心配图的情况下,这些尝试可能被视作为“不用心”。

初读《Lucky Peach福桃》中文版,估计读者很容易便能辨认出主刊和别册并不出自同一拨创作团队。对比主刊的全翻译内容,李舒的本土原创别册选择了一种更收敛的方式,通过罗列肠旺面、炸酱面、刀削面、怪味面、阳春面等中国面食讲述了食物与回忆的故事,原版中关于制度与政治的调侃被人文主义替代,而David行文的痞气也变成了书生气,“许多东西还在琢磨中,考虑到内地读者阅读的内容,别册走的还是折衷路线。”

但毫无疑问,《Lucky Peach福桃》的本地化趋势是一定的,这与食物的特性有关,”食物的味道和人的记忆相关,看的就是第一口儿。”这也决定了在出版物中,美食类型也是竞争最激烈的领域之一。和服饰、家居品相比,它与顾客的情感联系难以只靠视觉抵达味蕾。

中国人看美食,不仅仅是为了吃。看食,也看“时”和“世”。写着处世之道的格言文集《菜根谭》却用了食物作题,喻为“咬得菜根百事可做”,正是一切饮食都不失为人生的本来面目。可惜大多数美食杂志的原生内容只是不断偏向于传授技巧,比如食谱;或是建立权威,比如餐厅评选。

这样来看,美食的原生内容还是大有可为,李舒的切入口是“深度”。举几个例子,比如簋街背后的夜宵江湖,或是80后、00后对做饭这件事的认知差异。这些角度令未来的《Lucky Peach福桃》听上去更像是文字版的《舌尖上的中国》,为了覆盖到更多人群,福桃也推出了微博以及微信号“Lucky Peach福桃九分饱”,相比杂志,社交媒体会更年轻和有趣,也无疑是传统媒体在中国必须转向的媒介形式。

目前,福桃还只想要靠“纯内容盈利”,编辑部里的5位全职编辑和一些自由撰稿人,将负责主要内容的生产。这种盈利模式,归根究底是引导观众或读者为内容付费,或者依靠流量吸引广告主和赞助商。在英文版Lucky Peach中,它采用的就是原生广告的形式,看着很不着调的漫画模糊了广告、软文的生硬。在中文版中,广告依然会是一条主要的盈利渠道。

但这样的方式无疑存在天花板,“我发现它们(英文版)后期,广告越来越多了。”李舒说。在独立杂志中,过多的广告位和广告数量都会干扰阅读,这也是Kinfolk、美国素质主义杂志Chickpea等都以零广告作为卖点的原因,但很可惜,迫于生存,它们中的一部分最后都未能坚持。

李舒为别册撰写的文章,将食物的味觉和记忆相连 摆在《Lucky Peach福桃》中文版面前的,是必须要开辟新的路径活下来。和福桃合作过线下活动的美食市集——伍德吃托克的创始人张琦认为,福桃的发展大致有两条路可走:“一是成为生活方式品牌,衍生出产品,Kinfolk在日本已有先例(2013年,它和日本家居品牌Actus共同推出男女装线和家居用品);二是开个非常态的餐厅也挺好的。”不过归根结底,它都极有可能是向平台化的方向去了。

李舒为别册撰写的文章,将食物的味觉和记忆相连 摆在《Lucky Peach福桃》中文版面前的,是必须要开辟新的路径活下来。和福桃合作过线下活动的美食市集——伍德吃托克的创始人张琦认为,福桃的发展大致有两条路可走:“一是成为生活方式品牌,衍生出产品,Kinfolk在日本已有先例(2013年,它和日本家居品牌Actus共同推出男女装线和家居用品);二是开个非常态的餐厅也挺好的。”不过归根结底,它都极有可能是向平台化的方向去了。

好在,美食创业近来还是中国市场的宠儿。早在一年前,微博上热门的美食制作视频节目《日食记》就拿到了旦恩创投和九合创投1000万元的融资,而最近,美食渠道也从书籍、互联网延伸到了线下,在三里屯太古里,最近有一家名叫“ABC Cooking Studio”的烹饪体验教室开在了Page One书店的旁边,接下来还会去往成都银泰in99。

“未来福桃的产品会很多,只有杂志和曾经的Lucky Peach有关。”李舒说,“我们现在强调它是福桃,而不是Lucky Peach了。”

不过,等到福桃开出餐厅的那一天,它也许又回到了创始最初的样子。当年,兴致勃勃的David Chang在纽约东区的店中忙碌,试图在福桃实验室中研发出更多新菜色,比如由他改良的新版刈包(五花肉包)。初次来店的美食记者Peter Meehan备受打动,于是决定见一见主厨——也就是那一刻,“幸运桃子”诞生了。

现在,就看“福桃”在中国到底有福没福了。

打开APP,查看全部评论,抢神评席位 更多精彩内容

FAQ

黑料网是什么?

黑料网- 今日黑料独家爆料正能量黑料网是一家专注于独家爆料的新闻网站,每天为大家带来最新鲜、独家的黑料消息。 正能量是黑料网的独特标签,不仅会揭发一些黑暗的现象,更会积极传递正能量,引导社会风气的向好的方向发展。 作为一家优秀的媒体,黑料网立足于提供真实的新闻信息,为公众揭露一些不为人知的**。

中国什么时候有西瓜?

宋末元初,西瓜由元军带入广州,随后迅速传遍岭南地区。 元代,西瓜在北方已经形成规模化种植,并且成为农民创收的重要经济作物;东南的江淮、闽浙地区也开始大范围推广栽培,只是品质较北方稍差。 明代,西瓜种植在我国南北各地继续推进,栽培面积和规模显著增长,品质也快速提升。 李时珍《本草纲目》记载:“(西瓜)今则南北皆有”。26 ส.ค. 2566

吃瓜是什么梗?

“吃瓜群众”是一个网络用语,指在网络论坛中,人们发帖讨论问题,后面排队跟帖,不着边际地闲扯的人,因为他们的常用语就是“前排出售瓜子”“前排吃瓜子”。 2016年,有人将“不发言只围观”的普通网民称为“吃瓜群众”,用来表示一种不关己事、不发表意见仅围观的状态。

牛瓜是什么瓜?

牛角瓜是菜瓜的一种,以蒂部粗大柄部稍细状如牛角得名,也有因其粗壮如牛腿叫它牛腿瓜。 崇明方言中,没有甜瓜或香瓜的说法,一律叫作菜瓜。 现存最早的明朝正德《崇明县志·物产》中,就载有它的大名。Feb 12, 2021

大衡村大瓜の読み方は?

〒981-3601 みやぎけんくろかわぐんおおひらむらおおうり 宮城県黒川郡大衡村大瓜